Tag der Schiene 2025

Für mich das zweite Mal „Tag der Schiene“. Drei Tage mit spannendem Input rund um das Eisenbahn-Wesen. Was ich erlebt und gelernt habe, erzähle ich hier.

Da hatte ich so einen tollen Reminder in meinem Blogbeitrag von letztem Jahr und dann trage ich den Termin gar nicht in meinen Kalender ein… Und prompt bin ich am Wochenende, an dem Tag der Schiene ist, verplant. Schade!

Nun ja. Ich habe also recht spontan geschaut, was für Veranstaltungen noch freie Plätze haben, die zeitlich und geografisch irgendwie in meine restliche Wochenendplanung integrierbar sind. Ich habe also gar nicht so richtig geschaut, was mich eigentlich interessiert. Und trotzdem ist wieder ein tolles – und ganz anderes – Programm herausgekommen.

Donnerstag

So hatte ich das Glück, dass die Führung im Schienenschweißwerk in Nürnberg (Vossloh) schon am Donnerstag stattfand. Da hatte ich noch nichts geplant und ich habe mich angemeldet. Von der Warteliste bin ich dann glücklicherweise noch nachgerückt und so konnte ich mir anschauen, wie aus „kleinen“ 60-Meter-Schienen „normale“ 180-Meter-Schienen wurden. Inzwischen haben wir in Deutschland lückenlos verschweißte Schienen. Man hört auch nicht mehr das früher typische „klack-klack“, wenn ein Zug an einem vorbei fährt. Das wäre bei den hohen Geschwindigkeiten auch echt nicht gut. Die Schienen werden also beim Verlegen miteinander verschweißt. Weil die Qualität da nicht ganz so premium ist, wie wenn die Schienen im Werk verschweißt sind – und weil es viel länger dauert – werden die Schienen schon mal im Schienenschweißwerk quasi „vorverschweißt“. Meistens werden dabei drei Schienen zusammengenommen, aber es können auch längere oder kürzere Schienen erstellt werden. In Deutschland sind es meistens 180 Meter, weil die Bauarbeiter mit längeren Schienen nicht so gut umgehen können. Je länger die sind, desto schwerer und unhandlicher werden sie natürlich auch. In anderen Ländern sind durchaus andere Längen üblich.

Das Schienenschweißwerk kann auch andere Dinge. Beispielsweise können sie sogenannte „Isolierstöße“ einbauen. Dafür wird das Gleis an einer beliebigen (vorgegebenen) Stelle durchgesägt, mit verschiedenen Plastik- und Vlies-Teilen isoliert und dann wieder zusammengefügt. So kann kein Strom zwischen den beiden Gleisteilen durchfließen. Warum man das braucht? Züge nehmen über die Stromabnehmer von der Oberleitung den Strom auf, verbrauchen das meiste und erden sich über die Schienen. Es fließt also immer ein bisschen Reststrom durch die Schienen ab. Das kann man sich zu Nutze machen und so messen Weichen, ob gerade Strom fließt, also ob gerade ein Zug auf ihnen ist. Wenn jetzt die Schienen alle miteinander verbunden wären, würde ja grundsätzlich ein einziger Zug auf dem Netz reichen, damit alle Weichen messen, dass ein Zug auf ihnen ist (ganz vereinfacht gesagt…) – und damit das nicht so ist, muss eine Weiche vorher und hinterher isoliert werden. Dann fließt nur Strom in der Weiche, wenn da auch wirklich ein Zug ist und die Weiche kann melden, wenn der Zug über sie drüber gefahren ist und dass man sie wieder umstellen darf. Wenn man einmal weiß, wie diese Isolierstöße aussehen, fallen sie einem irgendwie auch ständig auf – insbesondere im Weichenvorfeld eines Bahnhofs kann man einige davon entdecken. 😁

Und was mich noch fasziniert hat: Schienen in Deutschland haben eine rechte und eine linke Seite. Grundsätzlich: Ein Schienenrad eines Zuges fährt ja nicht einfach oben auf dem Schienenkopf. Dann würde der Zug ziemlich bald (spätestens in der ersten Kurve) von der Schiene runterfahren und entgleisen. Damit der Zug also von der Schiene in der Spur gehalten wird, haben die Räder eine konische Form (richtig cooles mathematisches Phänomen – erkläre ich mal wann anders 😁) und vor allem haben sie sogenannte „Spurkränze“. Die kann man ganz gut erkennen. Also innen am Rad hat das Rad nochmal einen schmalen Teil, der deutlich größer ist als das Rad. Der Spurkranz läuft an der Schienen-Innenkante entlang, wenn also die Schiene eine Linkskurve (im Bahndeutsch sagt man Gleisbogen statt Kurve) macht, dann wird der Spurkranz des rechten Rads von der Schiene nach links geschoben und dadurch der ganze Zug.

Zurück zu den Schienen. An der Schienen-Innenseite läuft also der Spurkranz entlang und außen nicht. Deshalb wird im Schienenschweißwerk auch nur die Innenseite der Schiene geschliffen und mit weißer Farbe markiert. Auf den Zug werden sie dann auch entsprechend sortiert draufgestapelt. Auf der Baustelle müssen die Schienen dann also nur noch richtig herunter genommen werden. (Andere Länder zahlen übrigens lieber mehr, damit dann beide Seiten vom Schienenkopf richtig geschliffen sind und sie keine rechten und linken Schienen haben.)

Freitag

Freitag früh bin ich auf dem Weg nach Berlin nochmal in Nürnberg vorbeigefahren. Dieses Mal habe ich mir die Fertigungshalle von Siemens Mobility angeschaut. Dort durfte man leider keine Fotos machen. Wir haben alle einen Besucher-Ausweis bekommen, Warnwesten und Sicherheitsschuhe. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass meine Füße zu klein sind, aber sie hatten sogar Schuhe in Größe 37 da. Sie waren also auch auf kleine Frauenfüße vorbereitet. 😁

Nach einer Sicherheitsunterweisung und einem Image-Film von Siemens ging es dann auch in die Montage-Halle. War spannend, wie viel Handarbeit in so einem Motor steckt! Aber ich hab auch festgestellt, dass ich da wirklich nicht arbeiten möchte. Also schon gut, dass ich einen anderen Berufsweg eingeschlagen habe… Richtig lustig waren die Kommentare über die Größe der Motoren. Irgendwie haben die Mitarbeiter dort doch andere Vorstellungen von „kleinen“ Straßenbahn-Motoren vs. großen Lok-Motoren. Ich finde beide Sorten groß. Aber was weiß ich schon? 😉

Samstag

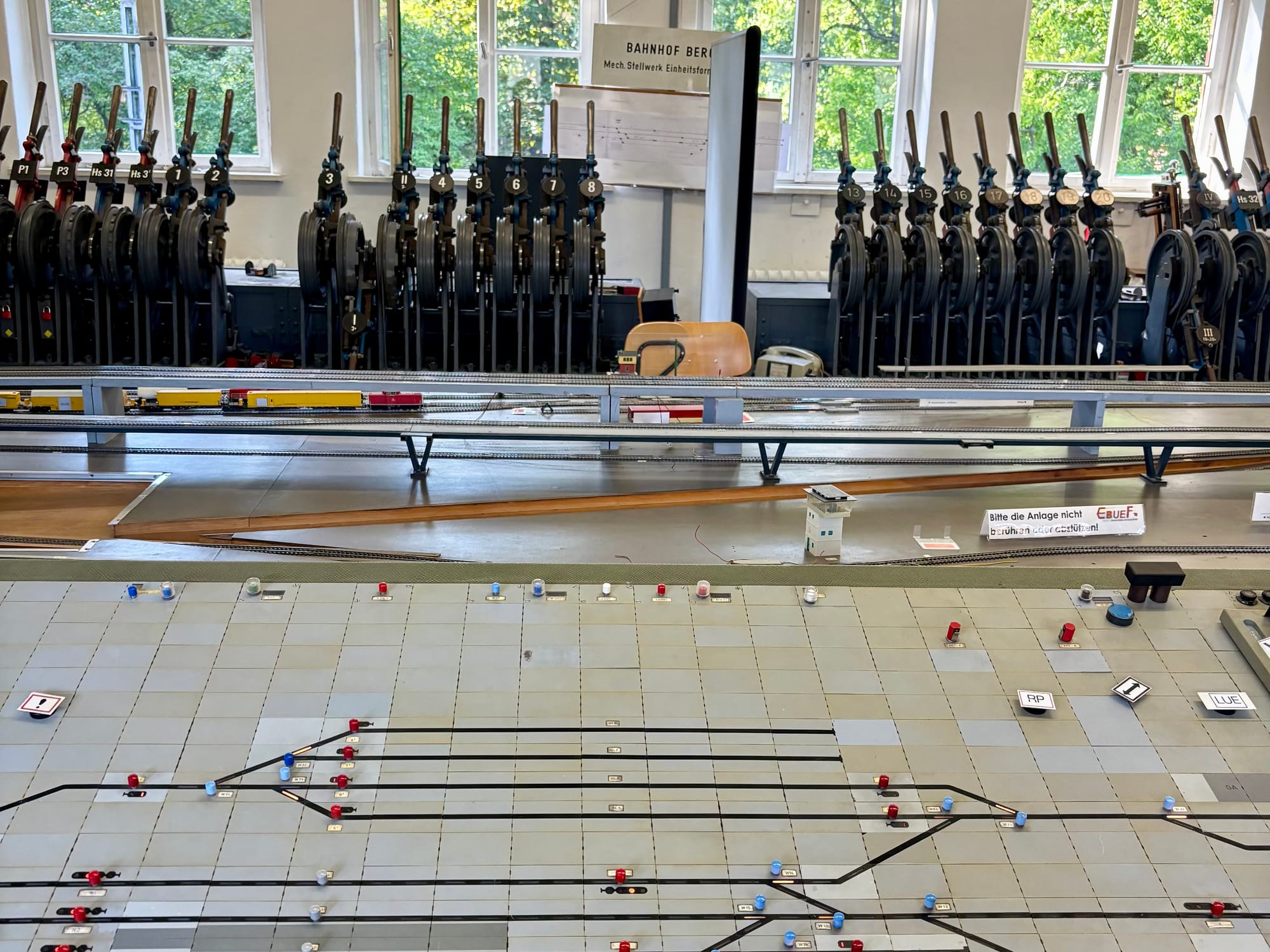

Den Rest des Wochenendes war ich schon ziemlich verplant. Aber ein kurzer Besuch im Betriebsfeld Berlin. Die Gruppe war ein bisschen komisch – mir fehlten die Eisenbahn-Nerds mit wahnsinnig spannenden Fragen… Es gab zuerst eine kleine Präsentation zum Bahnsystem allgemein und dann sind wir in das Betriebsfeld gegangen. Dort war gerade simulierter Betrieb und wir durften zuschauen. Währenddessen wurde uns die „Evolution der Stellwerke“ erklärt. Zuerst wurden Weichen vor Ort gestellt. Das brauchte natürlich viele Menschen, die dort gearbeitet haben und von Weiche zu Weiche gerannt sind. Dabei sind leider auch viele Unfälle passiert. Also wurden mechanische Stellwerke eingeführt. Sie funktionier(t)en mit Drahtzügen. Der Hebel wird umgestellt und dadurch wird der Drahtzug betätigt und die Weiche (oder auch das Formsignal) umgestellt. Weil das körperlich sehr anstrengend ist, die Hebel umzulegen, wurden elektro-mechanische Stellwerke eingeführt. Die Steuerung der Weichen und Signale ist weiterhin mechanisch, aber die Bedienung ist es nicht mehr. Später wurde dann auch die Steuerung elektrisch und wir sind beim elektronischen Stellwerk (ESTW). Die Stellwerke kannte ich schon aus Darmstadt, aber mir war neu, dass die Bahn eigentlich geplant hatte, alle Stellwerke auf ESTWs umzurüsten und deshalb mit einer kleinen dreistelligen Anzahl an nötigen Fahrdienstleitern gerechnet hat. Plot-Twist: Es gibt immer noch über 100 mechanische Stellwerke, die allein mit ca. 600 Personen bedient werden müssen. Und da sind die vielen ESTWs noch gar nicht mit dabei…

Der Vollständigkeit sei noch zu erwähnen: Es gibt auch Relais-Stellwerke. Sie sind auch elektrische Stellwerke (Bedienung und Steuerung sind elektrisch), haben einen visuellen Gleisplan und funktionieren durch Knöpfe auf dem Bedienfeld. Sie sind quasi die Vorläufer zu ESTWs, die dann auf Computern laufen. Und dann gibt es noch Digitale Stellwerke. Die sehen erstmal so aus, wie die elektronischen Stellwerke. Die Bedienung ist auch weiterhin elektrisch. Die Steuerung ist jetzt aber digital. Die Befehle an Weichen und Signale werden also nicht mehr elektrisch über Kabel an die Weiche geschickt, sondern digital. Man braucht also nicht mehr so viele Kabel, was wiederum Kosten spart, aber man diskutiert auch massiv die Sicherheitsbedenken, die so eine digitale Lösung mit sich bringt.

Was mir im Betriebsfeld in Darmstadt auch nie aufgefallen ist, war die Dispo. Liegt vielleicht daran, dass wir beide Male störungsfrei gefahren sind, also auch nicht so viele Dispo-Entscheidungen brauchten. Aber in Berlin saß da eine Person, die auf einem Bildschirm alle verfügbaren Fahrzeuge (inklusive deren Verspätung) und auf einem anderen Bildschirm alle verfügbaren Mitarbeiter (inklusive deren Verspätung) sehen konnte. Sie muss dann entscheiden, ob ein Zug vielleicht aufgrund der hohen Verspätung früher endet, damit das Fahrzeug dann früher wieder in die andere Richtung fahren kann. Oder muss auch entscheiden, dass ihr Triebfahrzeugführer, der wegen einer S-Bahn-Störung grad nicht an den Hauptbahnhof kommt, mit dem Taxi fahren soll. Sie fasste die Arbeitsbelastung wie folgt zusammen: „Wenn alles läuft, muss ich nichts tun und mir ist langweilig. Aber wenn was passiert, ist es super stressig und ich komme kaum hinterher. Also beides scheiße.“ War jetzt nicht so die Werbung für den Job 😅

Nach der Führung durch das Betriebsfeld mit den Stellwerken haben wir uns noch eine kleine Anlage mit echten Gleisen und Signalen angeschaut. Sogar eine Weiche war da. Weil sich sonst keiner bereiterklärt hat, durfte ich die Weiche mit einem Hebel aus einem mechanischen Stellwerk umlegen. Das ist wirklich super anstrengend, aber ich habs geschafft. 💪🏻 Danach durfte ich auch noch ein Formsignal bedienen. Da habe ich bei ungefähr der Hälfte dann kläglich versagt. Da war ich nicht stark genug. Also Hut ab für alle, die immer noch auf so mechanischen Stellwerken arbeiten und da ihre 8 Stunden Signale und Weichen umstellen müssen. Fitness-Studio braucht ihr dann auch nicht mehr. 🫣

Übrigens gehört das Betriebsfeld zur Uni und wird auch für universitäre Forschung genutzt. Beispielsweise wurde ein Experiment gemacht, wie sich das weiße Anmalen des gesamten Oberbaus (Schienen, Schwellen und Schotter) auf die Hitzeentwicklung in der Umgebung auswirkt. Italien malt schon die Schienen weiß an und kann dadurch die Erwärmung reduzieren. Das Anmalen des gesamten Oberbaus bewirkt ein geringeres Aufheizen um mehrere Grad. Jetzt überlegen sie, einen Testbereich auf der Berliner S-Bahn einzurichten. Dort also im Regelbetrieb den Oberbau anzumalen und dann die Temperaturentwicklung zu erfassen. Das Problem ist nur, dass das Anmalen des Oberbaus durchaus wartungsintensiv ist und die BVG (und andere Eisenbahninfrastrukturunternehmen) eher nicht machen möchten. Aber insbesondere für Innenstädte kann so eine Abkühlung in der Umgebung der Gleisanlagen durchaus spannend sein, so im Hinblick auf Klimaerwärmung…

Alles in Allem habe ich also wieder einiges aus dem Tag der Schiene rausgeholt. Dieses Mal schreibe ich mir den Termin aber frühzeitig in den Kalender, sodass ich nächstes Jahr dann vielleicht mal nach Krefeld ins ICE-Werk kann. 🤞🏻 Für nächstes Jahr hab ich noch keinen Termin gefunden, aber sobald ich den habe, gibts hier auch für euch den entsprechenden Reminder.